歯がしみる場合、虫歯が原因のことが多いですが、知覚過敏の場合もあります。

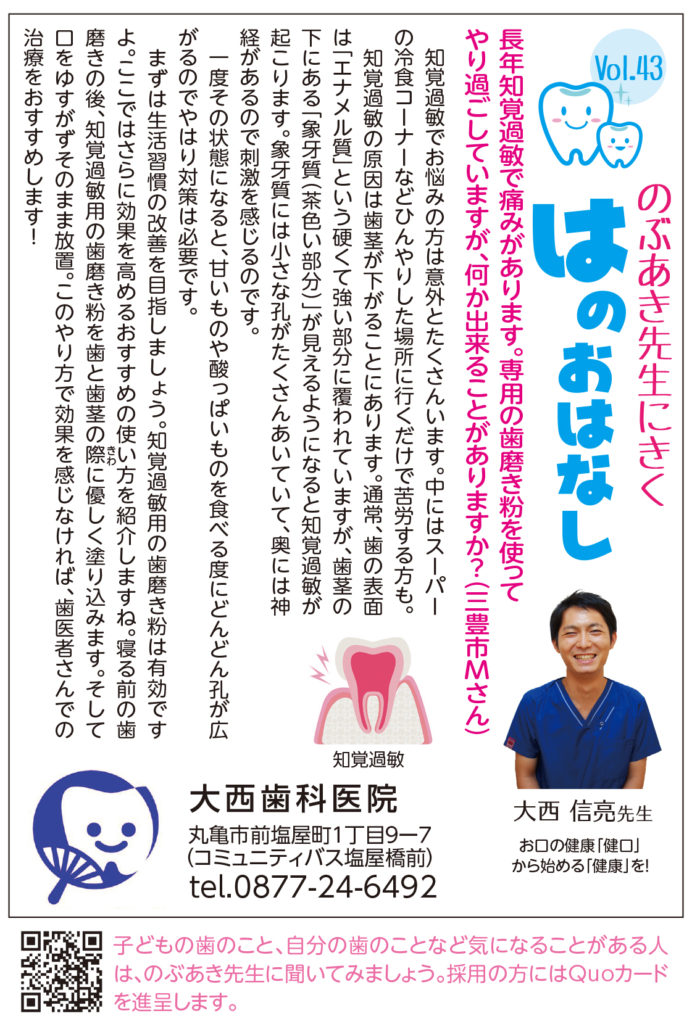

知覚過敏の原因はいくつかあり、歯周病や噛み合わせの影響で歯茎が下がり歯の根が露出する事で起こります。

また、無意識に行なっている歯ぎしりが原因で、知覚過敏になる場合もあります。

歯ぎしりは無意識にしている場合が多いので治すことは難しいですが、ナイトガード(マウスピース)を寝ている間に使用し、歯へのダメージを減らすことができますよ。

炭酸飲料や健康に良いと有名なお酢を頻繁に摂取する習慣があると、歯は簡単に溶けて内部の象牙質が露出します。そうすると象牙質が露出し知覚過敏が起きやすくなります。

酸っぱい飲み物や食べ物に心当たりがある方はだらだら食べないようにして、食生活も気をつけてみて下さいね。

1.2週間ほど知覚過敏用の歯磨き粉を使用しても効果がないときは、知覚過敏ではなく虫歯や歯周病の可能性も考えられますので、ご相談下さい。